Какие карты называются топографическими. Топографические карты. Разграфка и номенклатура. Масштабы топографических карт и планов

Географическая карта различных масштабов это уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, построенное в определенной картографической . По содержанию географические карты подразделяются на общегеографические и специальные (тематические).

Классификация и назначение топографических карт, планы городов и специальные карты.

На общегеографических картах изображаются с полнотой, зависящей от масштаба карты, все основные элементы местности без особого выделения каких-либо из них. На специальных (тематических) картах с большей детальностью отображаются некоторые элементы местности или наносятся специальные данные, не показанные на общегеографических картах. К специальным картам относятся исторические, экономические, политико-административные, гидрологические, геологические, дорожные и другие.

Топографические карты - общегеографические карты масштабов 1:1 000 000 и крупнее, подробно изображающие местность. Они издаются отдельными листами определенных размеров и установленных масштабов.

Размеры листа карты в километрах означают: первое число - протяженность с севера на юг, этот размер является практически постоянным для любой широты. Второе число - протяженность с востока на запад, этот размер с увеличением широты постепенно уменьшается. Для карт масштабов 1:25 000 - 1:200 000 боковые стороны рамки составляют от 36,86 см на экваторе до 37,14 см на широте 60 градусов, а нижняя (южная) сторона - от 55,66 см на экваторе до 27,9 см на широте 60 градусов.

Классификация топографических карт.

Топографические карты используются как при решении народно-хозяйственных задач, так и для нужд обороны страны. Используемые в топографические карты подразделяются на крупномасштабные (1:25 000, 1:50 000), среднемасштабные (1:100 000, 1:200 000) и мелкомасштабные (1:500 000, 1:1 000 000).

Назначение топографических карт.

Топографические карты служат основным источником информации о и используются для ее изучения, определения и площадей, углов, координат различных объектов и решения других измерительных задач. Они широко применяются при управлении войсками, а также в качестве основы для боевых графических документов и специальных карт.

Топографические карты (преимущественно карты масштабов 1:100 000 и 1:200 000) служат основным средством ориентирования на марше и в бою. Карта масштаба 1:25 000 предназначается для детального изучения отдельных участков местности (при форсировании водных преград, десантировании и в других случаях), выполнения точных измерений, а также для расчетов при строительстве военно-инженерных сооружений и военных объектов.

Карты масштабов 1:50 000 и 1:100 000 предназначаются для детального изучения местности и оценки ее тактических свойств при планировании и подготовке боевых действий, управления войсками в бою, и ориентирования на поле боя, определения координат огневых (стартовых) позиций, средств разведки, целей и выполнения необходимых измерений и расчетов.

Карта масштаба 1:200 000 предназначается для изучения и оценки местности при планировании и подготовке боевых действий всех родов войск, управления войсками в операции (бою), планирования передвижения войск и ориентирования на местности при совершении марша.

Карты масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 предназначаются для изучения и оценки общего характера местности при подготовке и ведении операций, а также используются авиацией в качестве полетных карт.

Планы городов и специальные карты.

План (топографический) - изображение небольшого участка или объекта местности на бумаге. Планы составляются обычно в крупных масштабах. Местность на них характеризуется более детально, чем на картах соответствующих масштабов.

Планы городов (крупных поселков городского типа, железнодорожных узлов) создаются в масштабах 1:10 000 и 1:25 000. Они предназначаются для детального изучения городов и ближайших подходов к ним, ориентирования и целеуказания, управления войсками в ходе боя за город, а также для выполнения точных измерений и расчетов.

На плане города помещаются данные не только о наземных, но и подземных объектах ( , канализация, коллекторы связи и т. п.), указываются наименования улиц (непосредственно на плане, а также списком на полях с обозначением их места по квадратам километровой сетки), перечень важнейших объектов, а также справка, характеризующая данный пункт в экономическом и военном отношении. Планы городов создаются в проекции Гаусса и по точности соответствуют топографическим картам тех же масштабов.

Специальные карты, используемые в штабах и войсках, создаются заблаговременно в мирное время или при подготовке и в ходе боевых действий. К специальным картам, изготовляемым заблаговременно, относятся обзорно-географические, бланковые, аэронавигационные, карты путей сообщения, водных рубежей, рельефные и др.

Специальные карты, изготовляемые при подготовке и в ходе боевых действий, предназначаются для детального изучения местности и ее отдельных элементов на данный период времени. К ним относятся карты изменений местности в районе ядерного взрыва, карты участков рек, горных проходов и перевалов, зон затопляемости, источников водоснабжения и др.

Обзорно-географические карты в прямоугольных рамках.

Создаются в масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:5 000 000, 1:10 000 000 и предназначаются для изучения местности театров военных действий, отдельных районов и операционных направлений. Карты имеют стандартные размеры листов (по внутренней рамке 80×90 см). Общая нагрузка содержания обзорно-географических карт масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 примерно на 30% меньше топографических карт соответствующих масштабов.

Бланковые карты.

Предназначаются для изготовления информационных, боевых и документов. По содержанию они являются копиями обзорно-географических или топографических карт соответствующего масштаба, но печатаются сокращенным количеством красок или одной краской ослабленных тонов.

Аэронавигационные карты.

Предназначаются для подготовки и выполнения полетов авиации. Картографические проекции и масштабы карт, их содержание и оформление соответствуют требованиям аэронавигации.

Карты путей сообщения масштаба 1:500 000 и автодорожные карты масштаба 1:1 000 000.

Предназначаются для планирования и осуществления передвижения войск и организации воинских перевозок. Они содержат более детальные технические и эксплуатационные характеристики дорожной сети по сравнению с топографическими картами соответствующих масштабов.

Карты водных рубежей.

Предназначаются для детального изучения рек и подступов к ним. Они составляются на основе топографических карт масштабов 1:100 000 и 1:200 000. На картах помещаются фотоснимки крупных мостов, плотин и других водных объектов.

Рельефные карты.

Изготовляются, как правило, на горные районы в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000. Они предназначаются для изучения и оценки рельефа местности при планировании боевых действий войск. Содержание рельефных карт такое же, как и топографических карт соответствующего масштаба, но рельеф на них дан объемно, при этом вертикальный масштаб всегда крупнее горизонтального.

Карты изменений местности в районах ядерных взрывов.

Представляют собой топографические карты масштабов 1:100 000 и 1:200 000, в которые впечатаны данные, характеризующие происшедшие изменения местности (разрушенные населенные пункты, в лесах, затопленные и заболоченные участки местности и т. п.).

Карты участков рек.

Предназначаются для детального изучения и оценки местности районов, намеченных для форсирования рек. Они издаются путем впечатки дополнительных сведений об участке реки в тиражные или бланковые оттиски топографической карты масштаба 1:25 000 или 1:50 000.

Карты горных проходов и перевалов (масштабов 1:50 000 или 1:100 000).

Предназначаются для детального изучения местности и выбора наиболее удобных путей преодоления горных систем или для организации их обороны. На картах даются подробные характеристики перевалов и проходов.

Карты зон затопляемости.

Предназначаются для информации войск и штабов о возможных или фактических последствиях разрушения гидротехнических сооружений. Они издаются в масштабах 1:50 000-1:200 000 путем впечатки условного обозначения районов затопления в тиражные или бланковые оттиски топографических карт.

Карты источников водоснабжения.

Предназначаются для изучения , планирования и организации водоснабжения войск в пустынных и других бедных водой районах. Они издаются путем впечатки количественных и качественных данных о водоисточниках в тиражные оттиски топографической карты масштаба 1:100 000 или 1:200 000.

Морские карты.

Это специальные морей и океанов. Важнейшими и наиболее распространенными являются навигационные морские карты, предназначенные для вождения судов. Содержание их: рельеф дна, изображенный изобатами и отметками, характеристика грунтов, очертание и характеристика берегов, рельеф и выдающиеся ориентиры на берегу, морские пути, опасности для плавания (отмели, рифы, скалы, буруны), навигационные знаки (маяки, створные знаки), сведения о магнитном склонении, элементы гидрологии (течения, приливы, границы льдов).

Морские карты включают частные карты (масштабов 1:25 000-1:100 000), путевые карты (масштабов 1:100 000-1:500 000), генеральные и обзорные (масштабов 1:500 000 и мельче). Содержание морских навигационных карт дополняют и поясняют лоции.

Лоцманские карты.

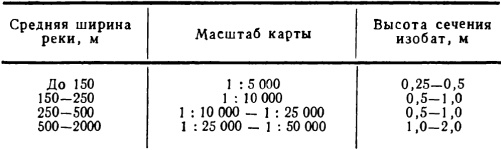

Предназначаются для вождения судов и проектирования гидротехнических сооружений на реках. Примерные масштабы карт и высота сечения изобат указаны в таблице. Лоцманские карты содержат подробные сведения о береговой линии, глубинах, подводных препятствиях, навигационных знаках.

Глубины показываются изобатами и отметками. Счет глубин ведется от уровня воды в межень. Лоцманская карта используется вместе с лоцией реки.

По материалам книги «Справочник по военной топографии».

А. М. Говорухин, А. М. Куприн, А. Н. Коваленко, М. В. Гамезо.

Знание номенклатуры топографических карт позволяет легко подбирать и составлять комплекты карт под поставленные задачи. Благодаря разграфке карт, картографируемая местность делиться на листы, а номенклатура обеспечивает системное обозначение топокарт.

Номенклатура и бланковка топокарт масштабом 1:1 000 000

Размеры топографических карт различных масштабов

Расположение и бланковка топокарт на листе 1: 1 000 000

Нумерация топографических карт основывается, как было написано выше, на разбиение топокарты масштабом 1: 1 000 000. Ряды миллионных карт обозначаются буквами латинского алфавита от A до V, начиная от экватора. Столбцы нумеруются цифрами от 1 до 60 с запада на восток, начиная от 180° меридиана. Поэтому нумерация карты 1: 1 000 000 состоит из буквы (ряда) и цифры (столбец), например P-36.

Все карты более крупного масштаба, расположенные на данной топокарте 1:1 000 000 будут начинать свою нумерацию с обозначения этой карты миллионника

1:500 000 P-36-Б, либо P-36-2 по другой классификации

1:200 000 P-36-XII

1:100 000 P-36-034

1:50 000 P-36-034-Б, либо P-36-034-2 по другой классификации

1:25 000 P-36-034-Б-б

Масштаб топографической карты

При работе с топографической картой необходимо знать ее масштаб, который показывает во сколько раз уменьшена схема местности на карте по отношению к ее реальным размерам. Масштаб необходим при вычислении расстояний по карте. Масштаб топографической карты бывает численным и линейным. Численный масштаб выражается дробью, и чем меньше знаменатель, тем крупнее масштаб топографической карты. Если отбросить последние два нуля, то получится масштаб в метрах, т.е сколько метров содержится в одном сантиметре на карте, что и указывается под численным масштабом.

Линейный масштаб помещается под численным и представляет собой графическое выражение масштаба карты в виде шкалы с сантиметровыми и миллиметровыми делениями, по которым, например, можно откладывать и измерять расстояния на карте при помощи циркуля

Численный и графический масштаб топокарты

Масштабы топографических карт, как указывалось выше, бывают:

1:1 000 000 - в 1см 10км - десятикилометровка (подходит для общего обзора местности)

1:500 000 - в 1см 5км - пятикилометровка (подходит для общего обзора местности)

1:200 000 - в 1см 2км - двухкилометровка (относительно подробная карта)

1:100 000 - в 1см 1км - километровка (подробная карта, то что нужно для ориентирования)

1:50 000 - в 1см 500м - полукилометровка (очень подробная карта, если такая есть, то вам повезло)

1:25 000 - в 1см 250м - (встречается редко, как правило это карты городов, планы местности)

Для полноценной работы с топографической картой необходимо знать, что на рамку каждого листа топокарты наносится шкалы географических координат . Для карт масштабом 1:25 000 - 1:100 000 цена деления шкалы составляет 10"", а для карт масштабом 1:200 000 цена деления составляет 1". Также показаны выходы меридианов и параллелей через каждые 1" для определения координат по склеенным картам. На картах масштабом 1:500 000 и 1:1 000 000 кроме шкал показаны также и сами меридианы и параллели, вместе образующие координатную сетку.

По углам рамки топографической карты подписаны начальные и конечные координаты данного листа

Оцифровка рамки топографической карты

Основные элементы содержания карты. Масштабные, внемасштабные и пояснительные условные знаки. Оформление карт. Общие правила чтения топографических карт

Основные элементы содержания карты

Условные знаки - это графические обозначения, показывающие положение какого-либо объекта на местности и передающие его качественную и количественную характеристику. В РФ и странах СНГ используется 465 условных знаков (в США - 243, во Франции - 288. в ФРГ - 231).

Группы однородных местных предметов изображаются на картах с помощью основного (ба-зового) условного знака. Качественная и количественная характеристика объектов одной группы определяется с помощью усложнения базового условного знака.

Чем крупнее масштаб карты, тем больше объектов и с большими подробностями показыва-ется на ней при изображении данной территории. С уменьшением масштаба карты сокраща-ется информационная емкость изображения на ней различных объектов.

На топографических картах масштаба 1:25000 - 1:100000 показываются по возможности все топографические объекты и их характерные особенности, имеющие значение для войск. На картах масштабов 1:200000 и 1:500000 отображаются лишь наиболее существенные из них, причем со значительным обобщением их плановых очертаний и других показателей.

Условные знаки местных предметов делятся на три основные группы:

Масштабный;

Внемасштабные;

Пояснительные.

Масштабными (или контурными) условными знаками обозначаются объекты, выражающиеся в масштабе карты, то есть такие, размеры которых (длину, ширину, площадь) можно измерить по карте.

Каждый такой знак состоит из контура, т.е. планового очертания изображаемого объекта и заполняющего его пояснительного обозначения в виде фоновой окраски, цветной штриховки или сетки одинаковых по своему рисунку значков (запоминающих знаков), указывающих род и разновидность объекта. Контуры объектов показываются на картах пунктиром, если они не совпадают с другими линиями местности (канавами, береговыми линиями, дорогами и т.д.), которые обозначаются своими условными знаками.

Внемасштабными (точечными) условными знаками изображаются малоразмерные объекты (колодцы, отдельные дома, башни, памятники и др.), не выражающиеся в масштабе карты, фигурный рисунок такого знака включает главную точку, показывающую точное положение объекта на местности, и обозначает, что это за предмет.

Внемасштабные условные знаки можно разделить на 4 группы в зависимости от положения главной точки:

Знаки, имеющие центр симметрии, (кружок, квадрат, прямоугольник, звездочка и т.д.); главная точка совпадает с центром симметрии;

Знаки, имеющие широкое основание, главная точка - в середине основания;

Знаки, имеющие основание в виде прямого угла; главная точка - в вершине утла;

Знаки, представляющие сочетание нескольких фигур; главная точка - в центре симметрия нижней фигуры.

Геометрический центр фигуры

Рис. 1. 1 - пункты геодезической сети; 2 - точки съемочной сети, закрепленные на местности центрами; 3 - астрономические пункты; 4 - церкви; 5 - заводы, фабрики и мельницы без труб; 6 - электростанции; 7 - водяные мельницы и лесопилки; 8 - склады горючего и газгольдеры; 9 - шахты и штольни действующие; 10 - нефтяные и газовые скважины без вышек.

Середина основания знака

Рис. 2. 1 - заводские и фабричные трубы; 2 - терриконы; 3 - телеграфные и радиотелеграфные конторы и отделения, телефонные станции; 4 - метеорологические станции; 5 - семафоры и светофоры; 6 - памятники, монументы, братские могилы, туры и каменные столбы высотой более 1 м; 7 - буддийские монастыри; 8 - отдельно лежащие камни.

Вершина прямого угла у основания знака

Рис. 3. 1 - ветряные двигатели; 2 - бензоколонки и заправочные станции4 3 - ветряные мельницы; 4 - постоянные знаки речной сигнализации; 5 - отдельно стоящие лиственные деревья; 6 - отдельно стоящие хвойные деревья

Геометрический центр нижней фигуры

Рис. 4. 1 - заводы, фабрики и мельницы с трубами; 2 - будки трансформаторные; 3 - радиостанции и телецентры; 4 - нефтяные и газовые вышки; 5 - сооружения башенного типа; 6 - часовни; 7 - мечети; 8 - радиомачты и телевизионные мачты; 9 - печи для обжига извести и древесного угля; 10 - мазары, суборганы.

Этими главными точками необходимо пользоваться при точных измерениях расстояний между объектами по карте и при определении координат объектов. К внемасштабным условным знакам относятся такие знаки дорог, ручьев и других линейных объектов, у которых в масштабе выражается только длина, ширина же не может быть измерена по карте. Точное положение таких объек-тов на местности соответствует продольной оси (середина) знака на карте.

Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной качественной и количественной характеристики изображаемых объектов и показа их разновидностей (например, условный знак дерева внутри леса).

Оформление карт

Зарамочное оформление топографических карт. На каждом листе топографической карты с внешней стороны рамки помещаются различные сведения, необходимые для работы с картон.

Под номенклатурой даются номер и год издания карты.

Под нижней (южной) стороной рамки слева приводятся данные о магнитном склонении, сближении меридианов и поправке направления, а на чертеже показана взаимосвязь этих угловых величин; посередине помещаются линейный и численный масштабы карты, указываются величина масштаба и высота сечения рельефа; правее масштаба находится шкала заложений, предназначае-мая для определения крутизны скатов; справа указывается, когда и каким методом создана карта. Данные о времени создания карты позволяют судить о соответствии карты местности на данный момент (период).

Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты даются оцифровка вертикальных и горизонтальных линий координатной (километровой) сетки и подписи географических координат (широты и долготы) углов рамки.

Стороны рамки разбиты на минутные деления (по широте и долготе), а каждое минутное деление точками разбито на шесть частей по десять секунд каждая.

Кроме того, у выходов железных и шоссейных дорог дано название ближайшего города, поселка или станции, куда ведет данная дорога, с указанием расстояния в километрах от рамки до этого населенного пункта (станции).

Внутри рамок подписываются также собственные названия населенных пунктов, которые только частично изображены на данном листе, а большая часть их расположена на соседнем листе.

Общие правила чтения топографических карт

Читать карту - это значит правильно и полно воспринимать символику ее условных знаков, быстро и безошибочно распознавая по ним не только тип и разновидности изображаемых объектов, но и их характерные свойства.

Изучение местности по карте (чтение карты) включает определение общего ее характера, количественных и качественных характеристик отдельных элементов (местных предметов и форм рельефа), а также определение степени влияния данной местности на организацию и ведение боя.

Изучая местность по карте, следует помнить, что со времени ее создания на местности могли произойти изменения, которые не отражены на карте, т. е. содержание карты в какой-то мере не будет соответствовать действительному состоянию местности на данный момент. Поэтому изучение местности по карте рекомендуется начинать с ознакомления с самой картой.

Ознакомление с картой. При ознакомлении с картой по сведениям, помещенным в зарамочном оформлении, определяют масштаб, высоту сечения рельефа и время создания карты. Данные о масштабе и высоте сечения рельефа позволят установить степень подробности изображения на данной карте местных предметов, форм и деталей рельефа. Зная величину масштаба, можно быстрее определять размеры местных предметов или удаление их друг от друга.

Сведения о времени создания карты дадут возможность предварительно определить соответствие содержания карты действительному состоянию местности.

Затем читают и по возможности запоминают величины склонения магнитной стрелки, поправки направления. Зная на память поправку направления, можно быстрее делать перевод дирекционных углов в магнитные азимуты или ориентировать карту на местности по линии километровой сетки.

Общие правила и последовательность изучения местности по карте. Последовательность и степень подробности изучения местности определяется конкретными условиями боевой обстановки, характером боевой задачи подразделения, а также сезонными условиями и тактико-техническими данными боевой техники, применяемой при выполнении поставленной боевой задачи. При организации обороны в городе важное значение имеет определение характера его планировки и застройки, выявление прочных зданий с подвальными помещениями и подземных сооружений. В том случае, когда по городу проходит маршрут движения подразделения, изучать с такой подробностью особенности города нет необходимости. При организации наступления в горах основными объектами изучения являются перевалы, горные проходы, теснины и ущелья с прилегающими к ним высотами, формы скатов и их влияние на организацию системы огня.

Изучение местности, как правило, начинают с определения ее общего характера, а затем детально изучают отдельные местные предметы, формы и детали рельефа, их влияние на условия наблюдения, маскировки, проходимость, защитные свойства, условия ведения огня и ориентирования.

Определение общего характера местности имеет целью выявление важнейших особенностей рель-ефа и местных предметов, оказывающих существенное влияние на выполнение поставленной задачи. При определении общего характера местности на основе ознакомления с рельефом, населенными пунктами, дорогами, гидрографической сетью и растительным покровом выявляют разновидность данной местности, степень ее пересеченности и закрытости, что дает возможность предварительно определить ее тактические и защитные свойства.

Общий характер местности определяется беглым обзором по карте всего изучаемого участка.

По первому взгляду на карту можно сказать, о наличие населенных пунктов и отдельных массивов леса, обрывов и промоин, озер, рек и ручьев свидетельствующих о пересеченности местности и ограниченном обзоре, что неизбежно затрудняет движение боевой и транспортной техники вне дорог, создает трудности при организации наблюдения. Вместе с тем изрезанный характер рельефа создает неплохие условия для укрытия и защиты подразделений от воздействия оружия массового поражения противника, а массивы леса могут быть использованы для маскировки личного состава подразделения, боевой техники и т. д.

Так, в результате определения общего характера местности делают вывод о доступности района и отдельных его направлений для действий подразделений на машинах, а также намечают рубежи и объекты, которые следует изучить более детально, учитывая характер боевой задачи, которую предстоит выполнять на данном участке местности.

Детальное изучение местности имеет целью определить качественные характеристики местных предметов, форм и деталей рельефа в границах действий подразделения или по предстоящему маршруту движения. На основе получения по карте таких данных и с учетом взаимосвязи топографических элементов местности (местных предметов и рельефа) делается оценка условий проходимости, маскировки и наблюдения, ориентирования, ведения огня, а также определяются защитные свойства местности.

Определение качественных и количественных характеристик местных предметов производится по карте со сравнительно высокой точностью и большой подробностью.

При изучении по карте населенных пунктов определяют количество населенных пунктов, их тип и рассредоточенность, определяют степень обжитости того или иного участка (района) местности. Основными показателями тактических и защитных свойств населенных пунктов являются их площадь и конфигурация, характер планировки и застройки, наличие подземных сооружений, характер местности на подступах к населенному пункту.

Читая карту, по условным знакам населенных пунктов устанавливают наличие, тип и расположение их на данном участке местности, определяют характер окраин и планировку, плотность за

стройки и огнестойкость строений, расположение улиц, главных проездов, наличие промышленных объектов, выдающихся зданий и ориентиров.

При изучении по карте дорожной сети уточняют степень развития дорожной сети и качество дорог, определяют условия проходимости данной местности и возможности эффективного использования транспортных средств.

При более подробном изучении дорог устанавливаются: наличие и характеристика мостов, насыпей, выемок и других сооружений; наличие труднопроходимых участков, крутых спусков и подъемов; возможность съезда с дорог и движения рядом с ними.

При изучении грунтовых дорог особое внимание обращают на выявление грузоподъемности мостов и паромных переправ, так как на таких дорогах они часто не рассчитаны на пропуск тяжелых колесных и гусеничных машин.

Изучая гидрографию определяют по карте наличие водных объекты, уточняют степень изрезанности местности. Наличие водных объектов создает хорошие условия для водоснабжения и осуществления перевозок по водным путям.

Водные поверхности изображаются на картах синим или голубым цветом, поэтому они отчетливо выделяются среди условных знаков других местных предметов. При изучении по карте рек, каналов, ручьев, озер и других водных преград определяются ширина, глубина, скорость течения, характер грунта дна, берегов и прилегающей к ним местности; устанавливаются наличие и характеристика мостов, плотин, шлюзов, паромных переправ, бродов и участков, удобных для форсирования.

При изучении почвенно-растительного покрова устанавливают по карте наличие и характеристику лесных и кустарниковых массивов, болот, солончаков, песков, каменистых россыпей и тех элементов почвенно-растительного покрова, которые могут оказать существенное влияние на условия проходимости, маскировки, наблюдения и возможность укрытия.

Изученные по карте характеристики участка леса позволяют сделать вывод о возможности его использования для скрытного и рассредоточенного расположения подразделений, а также о проходимости леса по дорогам и просекам. Хорошими ориентирами в лесу для определения своего местоположения и ориентирования в движении являются дом лесника и просеки.

Характеристики болот определяются по начертаниям условных знаков. Однако при определении проходимости болот по карте следует учитывать время года и состояние погоды. В период дождей и распутицы болота, показанные на карте условным знаком как проходимые, в действительности могут оказаться труднопроходимыми. Зимой в период сильных морозов труднопроходимые болота могут стать легкопроходимыми.

Изучение рельефа по карте начинается с определения общего характера неровностей того участка местности, на котором предстоит выполнять боевую задачу. При этом устанавливаются наличие, местоположение и взаимная связь наиболее характерных для данного участка типовых форм и деталей рельефа, определяется в общем виде их влияние на условия проходимости, наблюдения, ведения огня, маскировки, ориентирования и организацию защиты от оружия массового поражения. Общий характер рельефа можно быстро определить по густоте и начертанию горизонталей, отметкам высот и условным знакам деталей рельефа.

Детальное изучение рельефа местности по карте связано с решением задач по определению высот и взаимного превышения точек, вида и направления крутизны скатов, характеристик (глубины, ширины и протяженности) лощин, оврагов, промоин и других деталей рельефа.

Естественно, что необходимость решения конкретных задач будет зависеть от характера поставленной боевой задачи. Например, определение полей невидимости потребуется при организации и ведении разведки наблюдением; определение крутизны, высоты и протяженности скатов потребуется при определении условий проходимости местности и выборе маршрута движения и т. д.

Топографи́ческая ка́рта - географическая карта универсального назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах,рельефе, гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности. Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать технические задачи.

Наукой о создании топографических карт является топография.

Все географические карты в зависимости от масштабов условно подразделяют на следующие типы:

- топографические планы - до 1:5 000 включительно;

- крупномасштабные топографические карты - от 1:10 000 до 1:200 000 включительно;

- среднемасштабные топографические карты - от 1:200 000 (не включая) до 1:1 000 000 включительно;

- мелкомасштабные топографические карты - менее (меньше) 1:1 000 000.

Чем меньше знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб. Планы составляют в крупных масштабах, а карты - в мелких. В картах учитывается «шарообразность» Земли, а в планах - нет. Из-за этого планы не должны составляться для территорий площадью свыше 400 км² (то есть участков земли крупнее 20×20 км). Основное отличие топографических карт (в узком, строгом смысле) - их крупномасштабность, а именно масштаб 1:200 000 и крупнее (первых два пункта, более строго - второй пункт: от 1:10 000 до 1:200 000 включительно).

Наиболее подробно географические объекты и их очертания изображаются на крупномасштабных (топографических) картах. При уменьшении масштаба карты подробности приходится исключать и обобщать. Отдельные объекты заменяются их собирательными значениями. Отбор и обобщение становятся очевидными при сравнении разномасштабного изображения населённого пункта, который в масштабе 1:10 000 дается в виде отдельных строений, в масштабе 1:50 000 - кварталами, а в масштабе 1:100 000 - пунсоном. Отбор и обобщение содержания при составлении географических карт называется картографической генерализацией. Она имеет целью сохранить и выделить на карте типичные особенности изображаемых явлений в соответствии с назначением карты.

Секретность

Топографические карты территории России до масштаба 1:50 000 включительно являются секретными, топографические карты масштаба 1:100 000 - предназначены для служебного пользования (ДСП), мельче масштаба 1:100 000 - являются несекретными.

Работающие с картами до масштаба 1:50 000 обязаны, помимо разрешения (лицензии) от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии либо свидетельства саморегулируемой организации (СРО), получить разрешение ФСБ, поскольку такие карты составляют государственную тайну. За утерю карты масштаба 1:50 000 и крупнее в соответствии со статьей 284 УК РФ «Утрата документов, содержащих государственную тайну» предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

При этом, после 1991 года секретные карты всей территории СССР, хранившиеся в штабах военных округов, расположенных за пределами России, появились в свободной продаже. Поскольку у руководства, например, Украины или Беларуси нет необходимости соблюдать секретность карт иностранных территорий.

Проблема существующей секретности на карты остро проявилась в феврале 2005 года в связи с запуском проекта Google Maps, позволяющего любому желающему пользоваться цветными космическими снимками высокого разрешения (до нескольких метров), хотя в России любой космический снимок с разрешением точнее 10 метров считается секретным и требует заказа в ФСБ процедуры рассекречивания.

В других странах данная проблема разрешена тем, что применяется не площадная, а объектовая секретность. При объектной секретности запрещается свободное распространение крупномасштабных топографических карт и снимков строго определённых объектов, например, районов военных действий, военных баз и полигонов, стоянок военных кораблей. Для этого разработана методика создания топографических карт и планов любых масштабов, не имеющих грифа секретности и предназначенных для открытого пользования.

Масштабы топографических карт и планов

Масштаб карты - это отношение длины отрезка на карте к его действительной длине на местности.

Масштаб (от немецкого - мера и Stab - палка) - отношение длины отрезка на карте, плане, аэро- или космическом снимке к его действительной длине на местности.

Численный масштаб - масштаб, выраженный в виде дроби, где числитель - единица, а знаменатель - число, показывающее во сколько раз уменьшено изображение.

Именованный (словесный) масштаб - вид масштаба, словесное указание того, какое расстояние на местности соответствует 1 см на карте, плане, снимке.

Линейный масштаб - вспомогательная мерная линейка, наносимая на карты для облегчения измерения расстояний.

Именованный масштаб выражается именованными числами, обозначающими длины взаимно соответствующих отрезков на карте и в натуре.

Например, в 1 сантиметре 5 километров (в 1 см 5 км).

Численный масштаб - масштаб, выраженный дробью, в которой: числитель равен единице, а знаменатель равен числу, показывающему во сколько раз уменьшены линейные размеры на карте.

Масштаб плана одинаков во всех его точках.

Масштаб карты в каждой точке имеет свое частное значение, зависящее от широты и долготы данной точки. Поэтому его строгой числовой характеристикой является частный масштаб - отношение длины бесконечно малого отрезка Д/ на карте к длине соответствующего бесконечно малого отрезка на поверхности эллипсоида земного шара. Однако при практических измерениях на карте используют ее главный масштаб.

Формы выражения масштаба

Обозначение масштаба на картах и планах имеет три формы: численного, именованного и линейного масштабов.

Численный масштаб выражают дробью, в которой числитель- единица, а знаменатель М - число, показывающее, во сколько раз уменьшены размеры на карте или плане (1:М)

В России для топографических карт приняты стандартные численные масштабы:

Для специальных целей создают также топографические карты в масштабах 1: 5 000 и 1: 2 000.

Основными масштабами топографических планов в России являются:

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

Однако в землеустроительной практике планы землепользований чаще всего составляют в масштабах 1: 10 000 и 1:25 000, а иногда- 1: 50 000.

При сравнении различных численных масштабов более мелким является тот, у которого больше знаменатель М, и, наоборот, чем меньше знаменатель М, тем крупнее масштаб плана или карты.

Так, масштаб 1: 10 000 крупнее, чем масштаб 1: 100 000, а масштаб 1: 50 000 мельче масштаба 1: 10 000.

Именованный масштаб

Так как длины линий на местности принято измерять в метрах, а на картах и планах - в сантиметрах, то масштабы удобно выражать в словесной форме, например:

В одном сантиметре 50 метров. Это соответствует численному масштабу 1: 5000. Поскольку 1 метр равен 100 сантиметрам, то число метров местности, содержащееся в 1 см карты или плана, легко определяют путем деления знаменателя численного масштаба на 100.

Линейный масштаб

Представляет собой график в виде отрезка прямой, разделенного на равные части с подписанными значениями соразмерных им длин линий местности. Линейный масштаб позволяет без вычислений измерять или строить расстояния на картах и планах.

Точность масштаба

Предельная возможность измерения и построения отрезков на картах и планах ограничена величиной 0,01 см. Соответствующее ей число метров местности в масштабе карты или плана представляет собой предельную графическую точность данного масштаба. Поскольку точность масштаба выражает длину горизонтального проложения линии местности в метрах, то для ее определения следует знаменатель численного масштаба разделить на 10 000 (1 м содержит 10 000 отрезков по 0,01 см). Так, для карты масштаба 1: 25 000 точность масштаба равна 2,5 м; для карты 1: 100 000- 10 м и т. п.

Масштабы топографических карт

Ниже приведены численые маштабы карт и соответствующие им именованые масштабы:

- Масштаб 1: 100 000

1 мм на карте - 100 м (0,1 км) на местности

1 см на карте - 1000 м (1 км) на местности

10 см на карте - 10000 м (10 км) на местности

- Масштаб 1:10000

1 мм на карте – 10 м (0,01 км) на местности

1 см на карте - 100 м (0,1 км) на местности

10 см на карте - 1000м (1 км) на местности

- Масштаб 1:5000

1 мм на карте – 5 м (0,005 км) на местности

1 см на карте - 50 м (0,05 км) на местности

10 см на карте – 500 м (0,5 км) на местности

- Масштаб 1:2000

1 мм на карте – 2 м (0,002 км) на местности

1 см на карте – 20 м (0,02 км) на местности

10 см на карте – 200 м (0,2 км) на местности

- Масштаб 1:1000

1 мм на карте – 100 см (1 м) на местности

1 см на карте – 1000см (10 м) на местности

10 см на карте – 100 м на местности

- Масштаб 1:500

1 мм на карте – 50 см (0,5 метра) на местности

1 см на карте – 5 м на местности

10 см на карте – 50 м на местности

- Масштаб 1:200

1 мм на карте –0,2 м (20 см) на местности

1 см на карте – 2 м (200 см) на местности

10 см на карте – 20 м (0,2 км) на местности

- Масштаб 1:100

1 мм на карте – 0,1 м (10 см) на местности

1 см на карте – 1 м (100 см) на местности

10 см на карте – 10м (0,01 км) на местности

Чтобы перевести численный масштаб в именованный, необходимо число, стоящее в знаменателе и соответствующее количеству сантиметров, перевести в километры (метры) . Например, 1: 100 000 в 1 см - 1 км.

Чтобы перевести именованный масштаб в численный, надо количество километров перевести в сантиметры. Например, в 1 см - 50 км 1: 5 000 000.

Номенклатура топографических планов и карт

Номенклатура – система разграфки и обозначений топографических планов и карт.

Деление многолистной карты на отдельные листы по определенной системе называется разграфкой карты, а обозначение листа многолистной карты - номенклатурой. В картографической практике применяются следующие системы разграфки карт:

- по линиям картографической сетки меридианов и параллелей;

- по линиям прямоугольной координатной сетки;

- по вспомогательным линиям, параллельным среднему меридиану карты и линии ему перпендикулярной и т.п.

Наибольшее распространение в картографии получила разграфка карт по линиям меридианов и параллелей, поскольку в этом случае положение каждого листа карты на земной поверхности точно определено значениями географических координат углов рамки и положением ее линий. Такая система является универсальной, удобной для изображения любых территорий Земного шара, кроме полярных областей. Она применяется в России, США, Франции, Германии и многих других странах мира.

В основу номенклатуры карт на территории Российской Федерации положена международная разграфка листов карты масштаба 1:1 000000. Для получения одного листа карты этого масштаба земной шар делят меридианами и параллелями на колонны и ряды (пояса).

Меридианы проводят через каждые 6°. Счет колонн от 1 до 60 идет от 180° меридиана от 1 до 60 с запада на восток, против часовой стрелки. Колонны совпадают с зонами прямоугольной разграфки, но их номера отличаются ровно на 30. Так для зоны 12 номер колонны 42.

Номера колонн

Параллели проводят через каждые 4°. Счет поясов от А до W идет от экватора к северу и югу.

Номера рядов

Лист карты 1:1 000 000 содержит 4 листа карты 1:500 000, обозначаемых заглавными буквами А, Б, В, Г; 36 листов карты 1:200 000, обозначаемых от I до XXXVI; 144 листа карты 1:100 000, обозначаемых от 1 до 144.

Лист карты 1:100 000 содержит 4 листа карты 1:50 000, которые обозначаются заглавными буквами А, Б, В, Г.

Лист карты 1:50 000 делится на 4 листа карты 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами а, б, в, г.

В пределах листа карты 1:1 000 000 расстановка цифр и букв при обозначении листов карт 1:500 000 и крупнее производится слева направо по рядам и в направлении к южному полюсу. Начальный ряд примыкает к северной рамке листа.

Недостаток этой системы разграфки - изменение линейных размеров северной и южной рамок листов карт в зависимости от географической широты. В результате по мере удаления от экватора листы приобретают вид все более узких полос, вытянутых вдоль меридианов. Поэтому топографические карты России всех масштабов от 60 до 76° северной и южной широт издаются сдвоенными по долготе, а в пределах от 76 до 84° - счетверенными (в масштабе 1:200 000 - строенными) по долготе листами.

Номенклатуры листов карт масштабов 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000 слагаются из номенклатуры листа карты 1:1 000 000 с последующим добавлением обозначений листов карт соответствующих масштабов. Номенклатуры сдвоенных, строенных или счетверенных листов содержат обозначения всех отдельных листов представлены в таблице:

Номенклатуры листов топографических карт для северного полушария.

| 1:1 000 000 | N-37 | P-47,48 | T-45,46,47,48 |

|---|---|---|---|

| 1:500 000 | N-37-Б | Р-47-А,Б | Т-45-А,Б,46-А,Б |

| 1:200 000 | N-37-IV | P-47-I,II | T-47-I,II,III |

| 1:100 000 | N-37-12 | P-47-9,10 | T-47-133, 134,135,136 |

| 1:50 000 | N-37-12-A | P-47-9-А,Б | Т-47-133-А,Б, 134-А.Б |

| 1:25 000 | N-37-12-A-a | Р-47-9-А-а,б | T-47-12-A-a, б, Б-а, б |

На листах южного полушария справа от номенклатуры помещается подпись (ЮП).

N37

На листах топографических карт всего масштабного ряда наряду с номенклатурными помещаются их кодовые цифровые обозначения (шифры), необходимые для учета карт с помощью автоматизированных средств. Кодирование номенклатуры заключается в замене в ней букв и Римских цифр арабскими цифрами. При этом буквы заменяют их порядковыми номерами по алфавиту. Номера поясов и колонн карты 1:1 000 000 обозначают всегда двухзначными числами, для чего к однозначным номерам спереди приписывается нуль. Номера листов карты 1:200 000 в рамках листа карты 1:1 000 000 также обозначают двухзначными числами, а номера листов карты 1:100 000 - трехзначными (к однозначным и двухзначным номерам спереди приписывают соответственно один или два нуля).

Зная номенклатуру карт и систему ее построения, можно определить масштаб карты и географические координаты углов рамки листа, то есть определить, к какой части земной поверхности относится данный лист карты. И, наоборот, зная масштаб листа карты и географические координаты углов его рамки, можно установить номенклатуру этого листа.

Для подбора необходимых листов топографических карт на конкретный район и быстрого определения их номенклатуры имеются специальные сборные таблицы:

Сборные таблицы представляют собой схематические бланковые карты мелкого масштаба, разделенные вертикальными и горизонтальными линиями на клетки, каждая из которых соответствует определенному листу карты соответствующего масштаба. На сборных таблицах указывают масштаб, подписи меридианов и параллелей, обозначения колонн и поясов разграфки карты 1:1 000 000, а также вразрядку номера листов карт более крупного масштаба в пределах листов миллионной карты. Сборные таблицы используются при составлении заявок на необходимые карты, а также для географического учета топографических карт в войсках и на складах, составления документов о картографической обеспеченности территорий. На сборную таблицу карт наносят полосу или район действий войск (маршрут движения, район учений и т.п.), затем определяют номенклатуру листов, покрывающих полосу (район). Например, в заявке на листы карты 1:100 000 района, заштрихованного на рисунке, пишется О-36-132, 144, 0-37-121, 133; N-36-12, 24; N"37-1, 2, 13, 14.

1. Сущность и элементы топографической карты.

2. Масштаб топографической карты.

3. Измерение расстояний по топографической карте.

4. Методика измерения площадей по топографической карте.

Топографические карты – крупномасштабные подробные, единые по содержанию, оформлению и математической основе общегеографические карты, на которых изображаются природные и социально-экономические объекты местности с присущими им качественными и количественными характеристиками и особенностями размещения. Топографические карты предназначены для многоцелевого хозяйственного, научного и военного применения.

Топографические карты строятся по законам проектирования физических тел на плоскость, имеют опорную геодезическую сеть и стабильную систему обозначений, что в совокупности обусловливает возможность получения по ним наглядной, точной и сопоставимой общегеографической информации о местности. Топографические карты подразделяются на карты суши, шельфа и внутренних водоемов. Создаются главным образом в результате обработки аэрофотоснимков территории, реже – путем непосредственной наземной топографической съемки местности.

Назначение топографических карт . Топографические карты служат основным источником информации о местности и используются для ее изучения, определения расстояний и площадей, дирекционных углов, координат различных объектов и решения других измерительных задач. Они широко применяются в военном деле, строительстве, лесном деле и сельскохозяйственном производстве, как средство ориентирования в экспедициях, туристических походах и поездках и т.п.

Элементы топографической карты

Математическая основа

Картографическое изображение

Вспомогательное оснащение

Компоновка карты – размещение номера карты, рамок листа, подписи элементов рамки, условных знаков, картометрических графиков и масштаба.

Первый элемент – геодезическая основа – это положение конкретных точек земной поверхности на карте по их отношению к началу плановых и высотных координат.

Вторым элементом математической основы географических карт является масштаб. Масштаб – это степень уменьшения длины линии на карте по отношению к горизонтальной проекции этого расстояния на земной поверхности. В России топографические карты выпускаются в определенныхмасштабах в соответствии с назначением:

обзорно-топографические - 1: 1000 000, 1: 500 000, 1: 300 000 (военно-стратегические),

собственно топографические : 1: 200 000 (для землеустроителей), 1: 100 000, 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000.

На картах масштаб чаще всего указывается в трех видах.

Численный масштаб – это дробь, в числителе которой единица, а в знаменателе число, показывающее степень уменьшения: М=а:А. Так на карте масштаба 1:50 000 длины уменьшены по сравнению с из горизонтальными проекциями в 50 000 раз.

Именованный масштаб – пояснение к численному, которое показывает какая величина на местности соответствует 1 см на карте. При численном масштабе 1:50 000 1 см на карте соответствует 500 м на местности.

Линейный масштаб – это графическое построение в виде линейки, разделенной на равные отрезки (основания ) с подписями величины основания, обозначающими соответствующие расстояния на местности. Линейный масштаб предназначен для измерения длин линий на карте и одновременного перевода их в натуральную величину. Для повышения точности измерений крайнее левое основание делят на равные отрезки, называемыенаименьшими делениями , расстояние на местности, соответствующее 1 наименьшему делению называетсяточностью линейного масштаба .

Рисунок 5. Виды линейного масштаба

Для повышения точности измерения расстояний по топографической карте в полевых условиях можно использовать поперечный масштаб, который представляет собой как бы развернутый по вертикали линейный масштаб и позволяет измерять длины линий в сто раз точнее величины основания, поэтому его иногда называют «сотенным» масштабом (Рисунок 6).

Рисунок 6. Поперечный масштаб и работа с ним

Расстояние на местности, соответствующее 0,01 см в масштабе конкретной карты называется предельной точностью масштаба (ПТМ). Для масштаба 1:50 000 ПТМ равна 5 метрам. ПТМ – это физиологический предел возможности нормального человеческого зрения.

Важным элементом математической основы карты является картографическая проекция – это математический способ перенесения координатной сетки параллелей и меридианов с боковой поверхности глобуса или земного эллипсоида на плоскость. В результате создания картографической проекции устанавливается аналитическая зависимость (соответствие) между географическими координатами точек эллипсоида и прямоугольными координатами тех же точек на плоской карте.В нашей стране топографические карты составляются в поперечно-цилиндрической равноугольной проекции Гаусса-Крюгера вычисленной по элементам эллипсоида Красовского (исключение – карта масштаба 1:1000000, которая во всем мире строится в видоизмененной поликонической проекции, используемой как многогранная).

Положение спроектированных на земной эллипсоид точек физической поверхности Земли и различных географических объектов обозначаются их географическими координатами. Географические координаты – это пространственная система координат, показывающая положение точки на земной поверхности или карте относительно экватора и нулевого меридиана в градусах широты и долготы.

Географическая широта (φ) - это угол между плоскостью экватора и отвесной линией (нормалью), опущенной из данной точки к плоскости экватора. Широта измеряется в градусах от 0º до 90º и бывает северная и южная. Значения градусов широты параллелей подписываются вдоль нулевого (Гринвичского) и 180º меридианов к северу и к югу от экватора.

Географическая долгота (γ) – это двугранный угол между плоскостью нулевого меридиана и плоскостью меридиана данной точки. Измеряется от 0 до 180º и бывает восточная и западная. Значения градусов долготы меридианов подписываются вдоль линии экватора к востоку и к западу.

Рисунок 7. Определение географических координат на глобусе.

Меридиан – это условная линия сечения поверхности земного эллипсоида плоскостью, проходящей через данную точку и ось суточного вращения Земли. Меридианы представляют собой полуокружность, сходящиеся в полюсах Земли.

Полюса – это точки пересечения оси вращения Земли с поверхностью земного эллипсоида.

Параллель – линия пересечения поверхности земного эллипсоида плоскостью, перпендикулярной оси вращения.

Экватор – это самая большая параллель, плоскость которой проходит через центр Земли. Линии параллелей и меридианов образуют градусную сеть Земли, а их изображение на картах называют картографической сеткой.

Полярный круг – параллель с широтой 66°33‘. К северу от экватора расположен Северный полярный круг, к югу – Южный. В день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря ) к северу от Северного полярного круга Солнце не всходит (полярная ночь), а к югу от Южного полярного круга Солнце не заходит (полярный день). В день летнего солнцестояния (21 или 22 июня ) наоборот. Полярные круги считаются границами холодных поясов Земли.

Тропики – параллели с широтой 23°27‘ к северу и к югу от экватора. Различают Северный тропик (тропик Рака ) и Южный тропик (тропик Козерога ). Тропики – крайние от экватора параллели, на которых Солнце бывает в зените: в день летнего солнцестояния над Северным тропиком, в день зимнего солнцестояния – над Южным тропиком. Вся широтная зона, расположенная между Северным и Южным тропиками называется жаркий пояс Земли.

Таким образом, математическая основа карт позволяет на листе бумаги в заданном масштабе и картографической проекции нанести узловые точки и линии прохождения параллелей и меридианов. Затем в образовавшиеся трапеции вырисовывают элементы географической основы: береговую линию материков и гидрографию. Далее на контуры материков наносят само картографическое изображение.

Математическая основа топографических карт обеспечивает проведение по ним измерения расстояний и площадей.

Измерение расстояний по топографической карте.

При измерении расстояний по топографической карте получают длины горизонтальных проекций, а не длины линий на земной поверхности.

Для измерения прямых линий применяют линейку или циркуль-измеритель. С карты в раствор циркуля берут измеряемый отрезок и переносят его на линейный масштаб, на котором подбирают число целых оснований и количество наименьших делений, соответствующих измеряемому отрезку и сразу определяют расстояние в натуральных единицах измерения (Рисунок 8).

Рисунок 8. Измерение прямых линий на топографической карте

Методика измерения извилистых линий более сложна и результаты получаются менее точными. Существует несколько способов измерения длин извилистых линий:

Курвиметр . Наиболее быстрым и удобным в полевых условиях является измерение извилистых линий на карте или плане с использованием курвиметра, но этот способ позволяет измерять линии на карте с точностью до 1 см.

Способ шагания применяется для измерения плавных не очень ломаных линий. Выбирают размер раствора циркуля, называемый «шагом» и этим раствором циркуля «шагают» вдоль измеряемой линии переставляя ножки циркуля и подсчитывая количество «шагов». Зная величину шага и общее количество шагов, определяют длину измеренной линии. Точность измерений зависит от степени извилистости линии и от величины «шага» - чем меньше шаг и плавне линия – тем выше точность результата..

Способ накопления отрезков заключается в том, что циркуль-измеритель переставляют от изгиба до изгиба измеряемой линии, последовательно забирая в раствор циркуля каждый отдельный отрезок измеряемого расстояния. Этот способ позволяет добиться большей точности измерения по сравнению со способом шагания.

Измерение площадей.

При измерении площади объектов по топографической карте первоначально масштаб длин конкретной карты переводят в масштаб площадей, т.е. возводят в квадрат именованное выражение масштаба, например: 1:50 000, в 1 см 500 м., в 1 см 2 250 000 м 2 или 25 га. Затем, после выяснения масштаба площадей проводят измерение площади объекта сначала в квадратных сантиметрах, а затем переводят в гектары или иные величины измерения площадей на местности.

Если объект, измеряемый на карте, имеет правильную геометрическую конфигурацию, его площадь находят по известным формулам.

Если форма объекта сложна и не может быть разделена на простые геометрические фигуры, применяют планиметр или палетку.

Наиболее распространен полярный планиметр, его действие основано на существующей зависимости площади фигуры и ее линейных элементов. Прибор имеет два рычага – полюсный и обводной и счетное устройство (Рисунок 9).

Рисунок 9. Планиметр.

Полюсный рычаг соединен с обводным рычагом шарниром, а другой конец опирается на неподвижный полюс – тяжелый цилиндр с иглой в нижней его части, обеспечивающий неподвижность полюса. Обводным рычагом со шпилем на конце обводят измеряемую площадь по контуру. По счетному механизму в начальной точке измерения берут отсчет m 1 , а обведя контур по часовой стрелке и возвратившись в начальную точку, берут второй отсчетm 2 . Площадь контура вычисляют по формуле:Р=С( m 1- m 2 ), гдеС – цена деления планиметра, определяемая путем промера какой-либо известной площади (Р изв .), например квадрата координатной сетки.С= Р изв. /п 2 -п 1, гдеп 1 и п 2 – отсчеты по счетному устройству соответственно в начале и в конце обводки известного контура.

Универсальным способом измерения по картам площадей контуров, имеющих сложную неправильную форму, можно считать палетки. Палетки представляют собой прозрачные пластинки и бывают разных видов: сеточные, точечные, параллельные палетки, состоящая из системы параллельных линий (Рисунок 10).

Рисунок 10. Измерение сетчатой палеткой площади озера

Измерение площадей с использованием квадратной сеточной палетки начинают с определения цены одного квадрата в масштабе конкретной карты. Величина квадрата может быть различной, в зависимости от требуемой точности измерений. Затем палетку накладывают на контур и подсчитывают все полные квадратики, попавшие внутрь контура. Затем подсчитывают количество неполных квадратиков, делят результат пополам и прибавляют к числу полных.Р=а 2 п, гдеа – сторона квадратика сетки выраженная в масштабе карты,п – число квадратиков, покрывающих контур.

Экспериментально установлено, что точность измерения площадей палетками не ниже, а для мелких контуров выше точности планиметра.

Артефакт золотая рыбка. S. Прохождение игры (3). Классификация артефактовS.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Артефакты

Артефакт золотая рыбка. S. Прохождение игры (3). Классификация артефактовS.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Артефакты Сталкер контракт на хорошую жизнь полное прохождение

Сталкер контракт на хорошую жизнь полное прохождение Прохождение игры Сталкер: Народная солянка

Прохождение игры Сталкер: Народная солянка Прохождение смерти вопреки

Прохождение смерти вопреки